今日は工事立会で休日出勤でした。

工事内容の理解を深めるため、今回は工場内の配線敷設方法について書いてみたいと思います!

↓電気カニって何者?って思った方はこちらへ

エネルギー供給仕様とは?

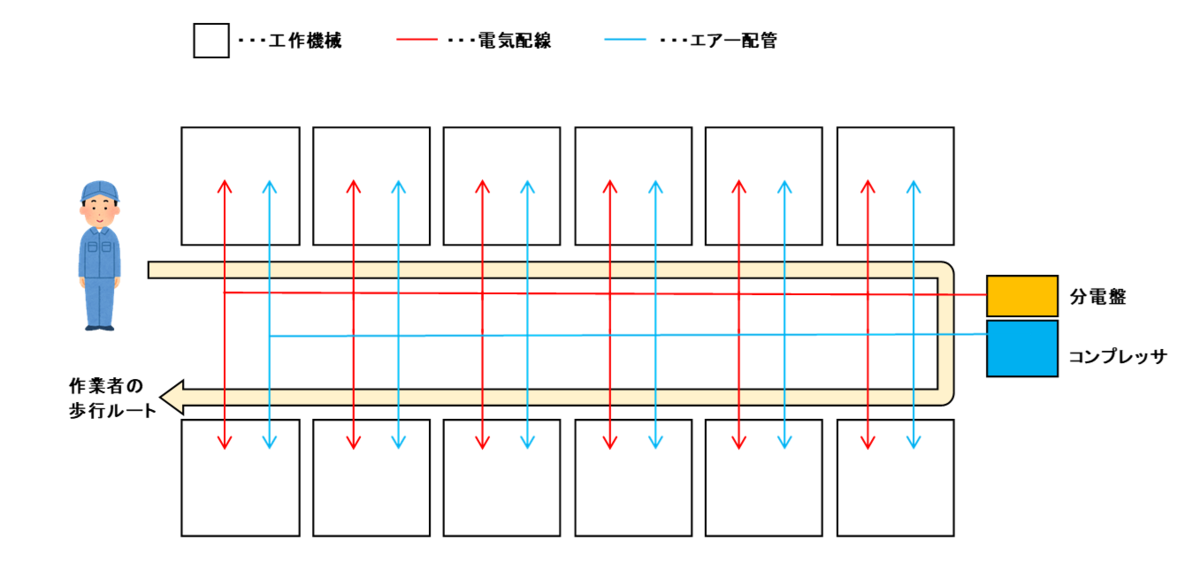

機械加工の工場などで複数台の工作機械を1人の作業者が操作する場合は下図のようなエネルギー供給構成とすることがあります。

標準仕様がない場合は?

今回はケーブルラックメインで配線敷設をしていますが、現職では生産設備へのエネルギー供給仕様が確率されておらず、毎回配線敷設仕様を考える必要があります。

(設備の種類が多すぎて標準化できない…という理由もあります😅)

おはようございます🌞

— 電気カニ (@DenkenCrab) 2023年1月13日

今日は工事開始が早いので今から支度して仕事に行ってきます!

工事前に配線敷設仕様を考えるのですが、現職ではエネルギー供給仕様が確立されておらず、毎回「どうやって配線引くかなぁ…」と考えています。

ラック、電線管、ダクト等の敷設でオススメがあれば教えてください😊 pic.twitter.com/wYXkMMLr9u

標準仕様のメリット/デメリット

標準仕様がある場合はレイアウト検討~工事間の納期を短縮し、同仕様の設備導入を繰り返すことで作業効率も上がっていきます。

便利な半面で、レイアウトによってはスペース効率が悪かったり、工事担当者の仕様検討スキルが成長しない(標準仕様内でしか工事ができない)というデメリットがあります。

同じ工場で同じ様な設備を入れ続けるだけなら良いんですが、転職したりしたときに自分自身で考える力が無いと苦労することになります。

また、長年使い続けられた標準仕様だと「なぜそのルールになっているのか?」を答えられる人がいなかったりして、時代遅れの形骸化したルールとなってしまっている場合もあります。

施工スキルを上げるためにはどうすればいいか?

標準仕様の改定(見直し)をすることがオススメです!

「うちの会社は標準仕様とか無いよ!」っていう場合は新しく標準仕様を制定するという手段もあります。

人の作った仕様をそのまま使っているうちには分からないことが、自分で仕様を作ってみると見えてきます。

最終改定が数年前とかの社内規定等があれば見直してみるというのは有効な手段です(電気系に限らず、物事のルールを覚える上では有用な手段ですね!)

どうやって標準仕様を作るか?

私の場合は普段出入りしている施工業者さんに聞くのが一番いい方法でした。

発注側がどの様なポイントを押さえておいてくれると見積もりや工事がやりやすいのか、例外的なケースの場合はどのように対処するのかを理解し、実務に活かすと工事手配~施工のスピードが飛躍的に上がりました。

腕のいい施工業者さんほど快く教えてくれるイメージですね。

(発注側が効率よく工事手配できると施工業者側も助かるので)

完全な正解は無い

どんな場合でも100点の工事は不可能と思っていると気が楽になります。

工事の時には施工仕様通りにいかないイレギュラーが必ずどこかにあります。

ある程度経験を積めば不測の事態には大抵対処できるようになりますが、見たことの無い不具合を完全に想定し未然に防ぐことは困難です。

工場の生産設備の場合は20年以上使用することも多いので、移設時等に現在の標準仕様で電気配線・エアー配管のつなぎ込みに問題が無いかも要確認ですね。

100点の工事を目指すと途方もない労力を消耗してしまうので、まずは60~70点の目標とし、経験を積んでスキルアップができれば目標とする施工品質を上げてもいいのかな?と思います。

私も配線敷設スキルはまだまだ未熟なので、これからも様々な情報を取り入れて、スキルアップしていきたいと思います!

【2023.12.31追記】

2023年はエアー配管をたくさん付けましたが、電気の配線敷設の標準化に近いものを感じました。

配管には標準仕様が決まっていないので、配管施工スキルも上げていきたいですね👍

今年は電線をいっぱい引きましたが、生産設備で電気とセットで必要になりがちなエアー配管もたくさん付けました

— 電気カニ (@DenkenCrab) 2023年12月31日

配管サイズごと(15A~50Aが多い)の取り回しの寸法とか、ケーブルラックとの支持物の共有化とか、今後の増改築時にバルブとユニオンを入れておいた方がいい箇所とか結構勉強になりました☺️